この記事では、EMC試験で避けて通れない

「校正とは何か」「社外校正と社内校正の使い分け」を

実務目線で整理します。

EMC技術者にとって、切っても切れない存在といえば何だと思いますか?

測定?

EMC対策?

――それももちろん大事ですが、日常業務で地味に、そして確実に頭を悩ませるのが試験機器の校正です。

実際、私自身も毎月のように

「この機器、校正いつまでだっけ?」

「今年はどれを社外に出す?」

と考えています。

※EMCって何?という方は、まずはこちら👇

校正って何?

校正とは、EMC試験で使用する測定器や試験システムの信頼性を確保するための作業です。

EMC試験の結果は、製品の適合性評価や認証に直結します。

そのため、測定値の正確さを担保する目的で、定期的な校正が求められます。

一般的には1年周期での校正が多いですが、

- 使用頻度が高い機器は、より短い周期での確認

- ほとんど使わない機器は2〜3年周期

といった運用をしている現場もあります。

ただし、長期間使っていなくても故障や特性劣化の可能性はあるため、

簡易チェックを含めて「完全放置」は避けたいところです。

実際に全然使用しないスペクトラム・アナライザの電源を付けようとしたら付かなくて故障していたなんてこともあります。ですので、定期的な校正(確認)は必要になってきます。

(その時は、初期不具合として無償修理なので良かったですが(笑))

校正の対象は?

代表的な校正対象は以下のような機器です。

受信機/スペクトラムアナライザ

- 周波数精度

- 振幅精度

- 帯域幅特性

アンテナ

- アンテナファクタ(周波数ごとの変換係数)

LISN(AMN:疑似電源回路網)

※現場では「リッスン」と呼ばれることが多いですね

- インピーダンス特性

- 周波数応答

プローブ類(電流プローブ・電界プローブなど)

- 感度特性

ケーブル

- 挿入損失

- 周波数特性

シールドルーム/電波暗室

- NSA(正規化サイト減衰量)

- SVSWR(サイト電圧定在波比)

EMC試験で使う機器は多岐にわたるため、

すべてを同じ考え方で校正するのは現実的ではありません。

校正の目的は?

校正を行う主な目的は、以下の3点です。

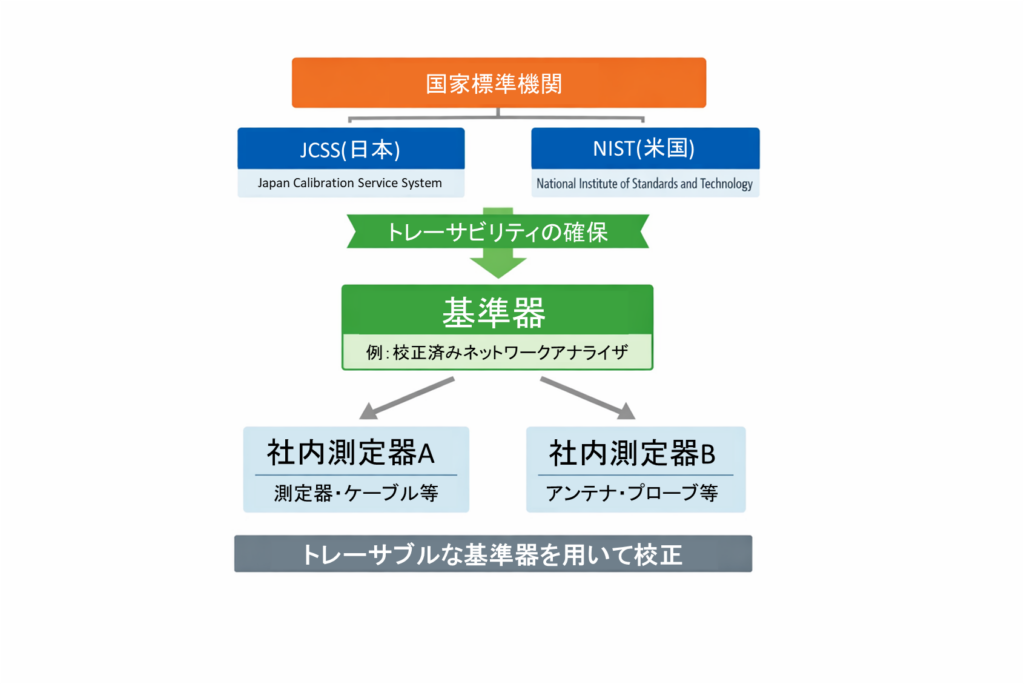

① 測定のトレーサビリティ確保

JCSS(日本)やNIST(米国)など、国家標準へ遡れる形で測定精度を保証します。

② 国際規格への適合

CISPR、IEC、ISOなどのEMC規格では、

校正済み機材の使用が前提条件となっています。

③ 試験所の信頼性維持

ISO/IEC 17025(試験所認定規格)では、

校正の適切な実施と管理が必須です。

社外校正(外部校正)

概要

メーカーや認定校正機関に外部委託して行う校正です。

JCSS、NIST、DAkkS(ドイツ)など、国家標準へのトレーサビリティを確保できます。

特徴

- ISO/IEC 17025に基づく校正証明書の発行が可能

- 国際的に通用する信頼性

- 認証試験や公式レポートでは必須になることが多い

一方で、

- 費用が高い

- 発送〜返送まで時間がかかる

といったデメリットもあります。

大体の試験サイトは、年一で外部校正先に校正リストを送付して、見積もりをもらってコスト判断して発注というのが多いと思います。年間の校正費用は測定機器が多くなると増えますので意外に痛手です。

社内校正(内部校正)

概要

自社の試験所や技術部門で行う校正、または簡易確認です。

トレーサブルな基準機器を用いて比較測定を行います。

特徴

- 低コスト

- 短納期

- 日常点検や中間チェックに有効

ただし、

- 国家標準へのトレーサビリティが保証されない場合がある

- 社外向けの公式試験では認められないことがある

という点には注意が必要です。

上記が結構注意点なんですが、社内校正をする場合は必ずトレーサビリティが取れた機器で社内校正を実施する必要があります。そうしないと、校正結果の信頼性が担保出来ないからです。

また、ISO 17025の監査で必ず追求されるためです。

トレーサビリティが取れていない機器での校正は校正ではなくてただの確認になります。

社外校正と社内校正の使い分け

社外校正が必要なケース

- 認証試験

- 公式レポートの作成

- ISO/IEC 17025認定試験所

- 顧客から認定校正証明を求められる場合

社内校正で十分なケース

- 開発段階の社内EMC評価

- 日常点検

- 社外校正の合間の中間チェック

社外校正、社内校正の使い分けはかなり難しいんですけど、アッテネータとか同軸ケーブル等の比較的簡単に実施出来るやつは社内校正をする場合が多いです。そうしないと、社外校正費用が凄い高くなるからです。

ただし、先程も説明した通り、校正機器のトレーサビリティが取れていないと駄目です。

また、校正に使用する不確かさや帳票、手順書なども完全に完備した上で実施しないと監査で必ず指摘されます。

社外校正については、アンテナとかサージ試験機とかの校正難度が高いやつは社外校正にする場合が多いですね。工数が多くなりますから、社外に任せたほうが楽です。

まとめ

- 社外校正:国家標準トレーサブル、信頼性が高く公式試験で必須

- 社内校正:低コスト・短納期だが公式性には限界あり

👉 多くの企業では

「年1回の社外校正+簡単な機器はコスト削減のため社内校正」

というハイブリッド運用が一般的です。

実務的には、

- 社内で対応できない機器は社外校正

- 同軸ケーブルやアッテネータなどは社内校正

といった形で毎年見直しを行います。

すべてを社外校正にすると、校正費用だけで数百万円~数千万円規模になることも珍しくありません。

とはいえ、社内校正化するにも手順書、不確かさ評価、帳票整備などが必要で、

ISO/IEC 17025対応は正直かなり大変です。

……本当に、ISO17025は手間がかかりますよね。

ここまで読んで頂きありがとうございました!!

コメント